■ 経緯

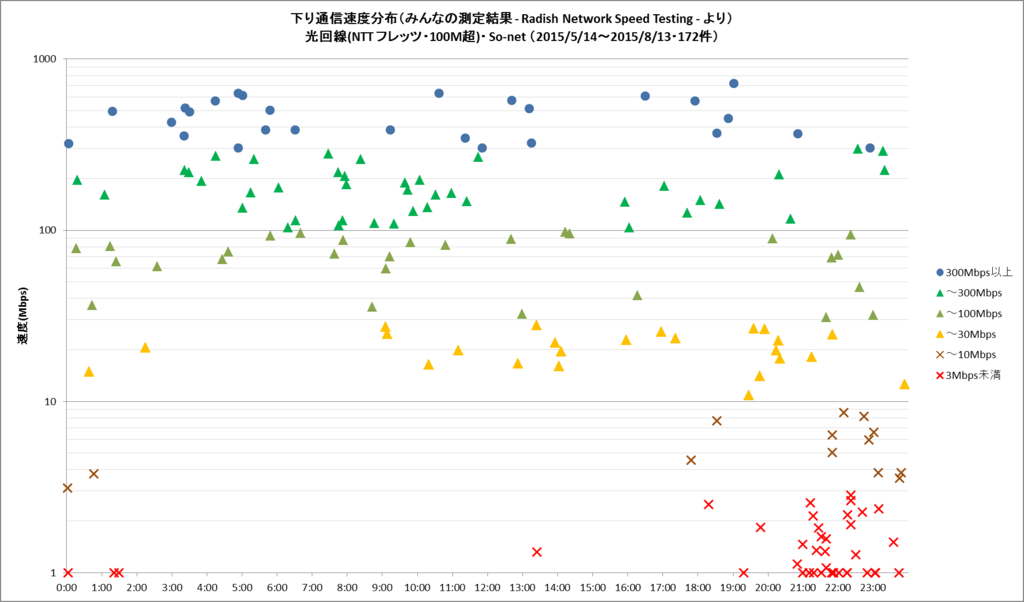

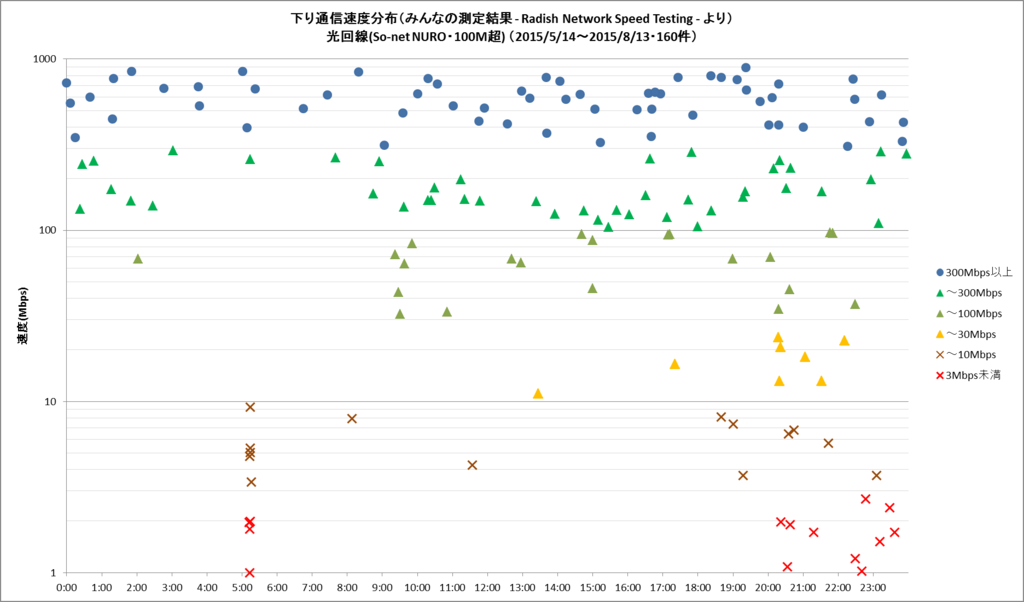

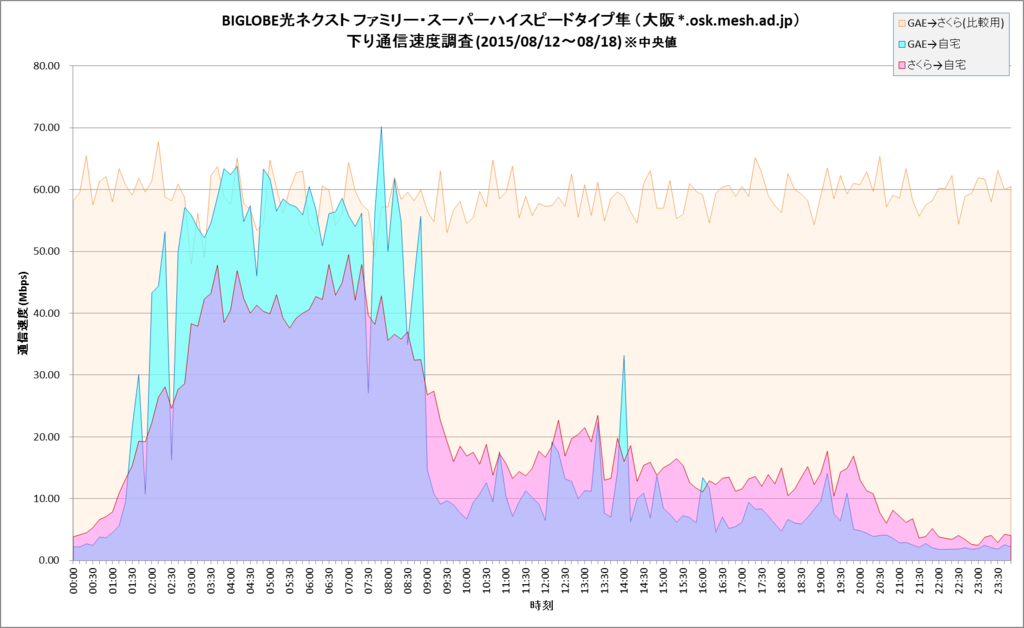

◇ 13日の金曜日よりも14日の土曜日が重要なクラスタより

- タイムライン上に「そういえば13日の金曜日」のようなツイートがちらちら

- すると「14日は土曜日ではないか!」と反応しはじめる、偏った人々(ゆうきまさみフォロワーの方ね)

◇ 2月で「14日の土曜日」だった年を調べたところ…

『あ〜るのバレンタイン話は、確か1987年だったよなぁ』

$ cal 219872月 1987日 月 火 水 木 金 土

12345678910111213141516171819202122232425262728

『うんうん。えーと、今年はそれから何回目?ついでに西暦1年から調べてみるか』

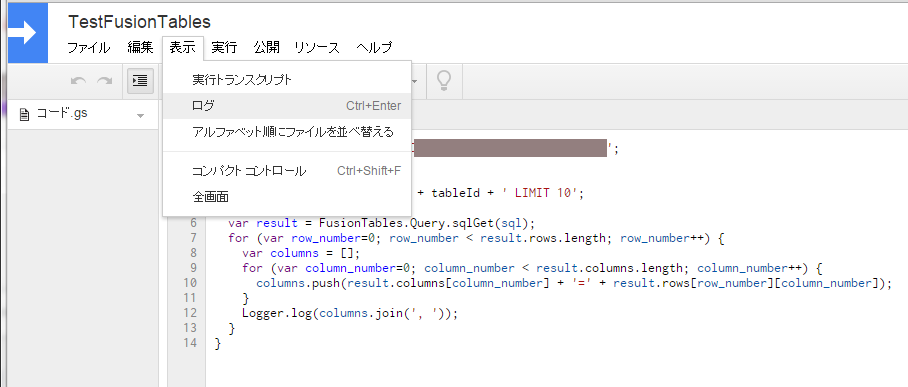

$ python

>>> import calendar

>>> all, counter =0, 0>>>for year in range(1, 1+2015):

... if calendar.weekday(year, 2, 14)==5:

... all +=1

... if 1987< year: counter +=1

... print year

...

4915(中略)17501756(中略)198119871998200420092015>>>print all, counter2884>>>

『ほぉ、西暦4年もそうだったのか』

$ cal 242月 4日 月 火 水 木 金 土

1234567891011121314151617181920212223242526272829『あ、あれれ……?』

:

(中略)

:

$ cal 217502月 1750日 月 火 水 木 金 土

12345678910111213141516171819202122232425262728『んん…?』

― 間 ―

$ cal 217562月 1756日 月 火 水 木 金 土

1234567891011121314151617181920212223242526272829

『あ、これはちゃんと14日の土曜日になってるな。このあたりが境目、か……?』

◇ 原因は?

$ man cal

CAL(1) FreeBSD General Commands Manual CAL(1)

NAME

cal, ncal ― displays a calendar and the date of Easter

(中略)

-s country_code

Assume the switch from Julian to Gregorian Calendar at the date

associated with the country_code. If not specified, ncal tries

to guess the switch date from the local environment or falls back

to September 2, 1752. This was when Great Britain and her

colonies switched to the Gregorian Calendar.

なる程、デフォルトだと、イギリスがグレゴリオ暦を採用した1752年9月14日以降がグレゴリオ暦表示で、それ以前はユリウス暦表示なのね。

$ cal 917529月 1752日 月 火 水 木 金 土

121415161718192021222324252627282930ほうほう。グレゴリオ暦での1752年9月13日はユリウス暦1752年9月2日なので、こうなるのね。

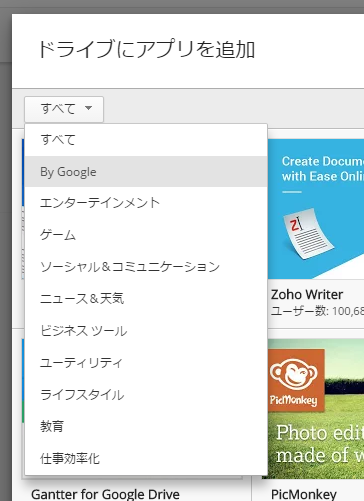

◇ 国名コードを指定するとどうなる?

これ、他の国だとどうなるんだろう?

略号一覧

ISO 3166-1 - Wikipedia![]()

コマンドの -s オプションで指定できる国名コード(country_code)は二字のもの、ただし、網羅されているわけではない。

そもそも、イタリア(1582年10月15日グレゴリオ暦制定)だと?

《参考資料》ユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替え

・1582年にローマ法王グレゴリオ13世がユリウス暦からグレゴリオ暦への転換を宣言したことにより、この時期にユリウス暦からグレゴリオ暦への切り替えが行われた国があります。

・カトリック国のイタリア、スペインなどでは1582年10月に切り替えが行われ、1582年10月4日の翌日が10月15日になり、1582年10月5日から10月14日までは存在しません。

みんなの知識【ちょっと便利帳】 - その曜日は何日? 各年・各月の曜日を調べる - 西暦と月を設定し、各曜日の日付を一覧表示![]()

$ cal -s IT 101582

Usage: cal [general options][-hjy][[month] year]

cal [general options][-hj][-m month][year]

ncal [general options][-hJjpwy][-s country_code][[month] year]

ncal [general options][-hJeo][year]

General options: [-NC3][-A months][-B months]

For debug the highlighting: [-H yyyy-mm-dd][-d yyyy-mm]あ、-s オプションは ncal だけか。

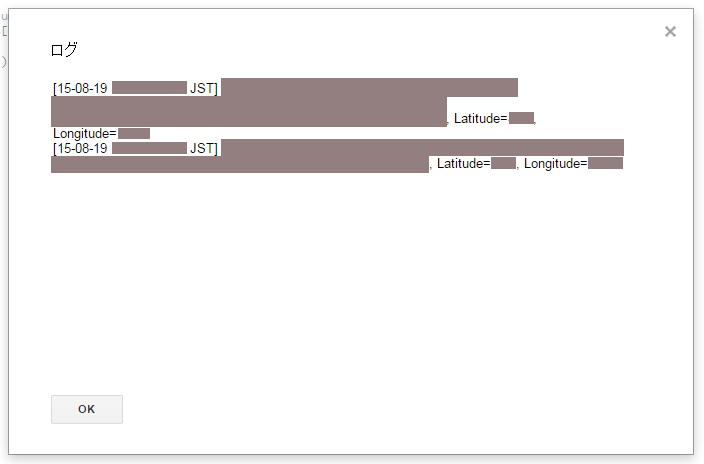

$ ncal -s IT 10158210月 1582月 11825火 21926水 32027木 42128金 152229土 162330日 172431

うん、確かに10/15を境に切り替わっているな。

じゃあ、日本だとどうなの?

・1873年1月1日に当たる明治5年12月3日(旧暦)を明治6年1月1日(新暦)とする太陽暦への改暦(明治改暦)。

グレゴリオ暦 - Wikipedia![]()

$ ncal -s JP -A112187212月 18721月 1873月 411182518152229火 512192629162330水 6132027310172431木 71421284111825金 181522295121926土 291623306132027日 3101724317142128

ん?日付は連続しているし……

$ ncal -s IT -A112187212月 18721月 1873月 291623306132027火 3101724317142128水 411182518152229木 512192629162330金 6132027310172431土 71421284111825日 181522295121926

イタリアの暦とも違っている、ということは、このあたりはまだユリウス暦で表示されている、ということ?

◇ ncalでは、日本はいつグレゴリオ暦に切り替えたことになっているのか?

$ ncal -s JP -A112191812月 19181月 1919月 310176132027火 411187142128水 51218152229木 61329162330金 714310172431土 18154111825日 29165121926

は、はい……?

1919年1月1日から切り替えたことになっているのか……なぜ???

■結論(暫定)

結局、自分が調べた範囲では理由がわからず、単純なプログラム上の登録ミスではないか? と考えている。

実は深い理由があるのかも……ご存知の方、教えてください。

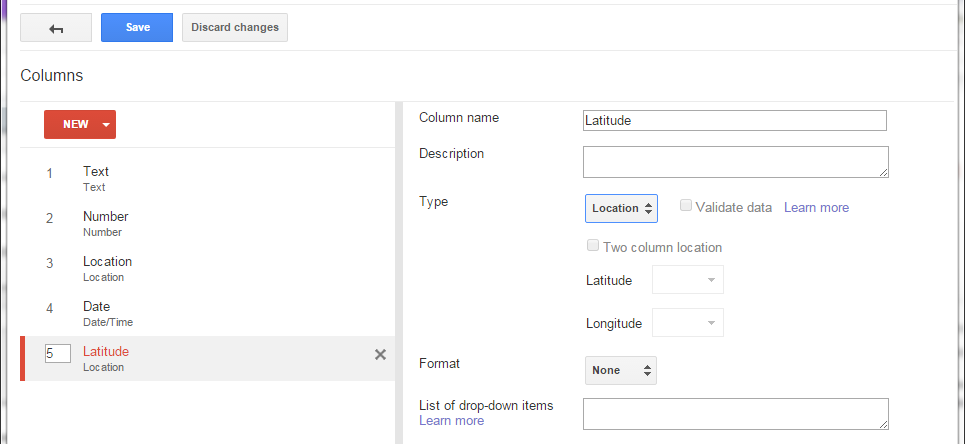

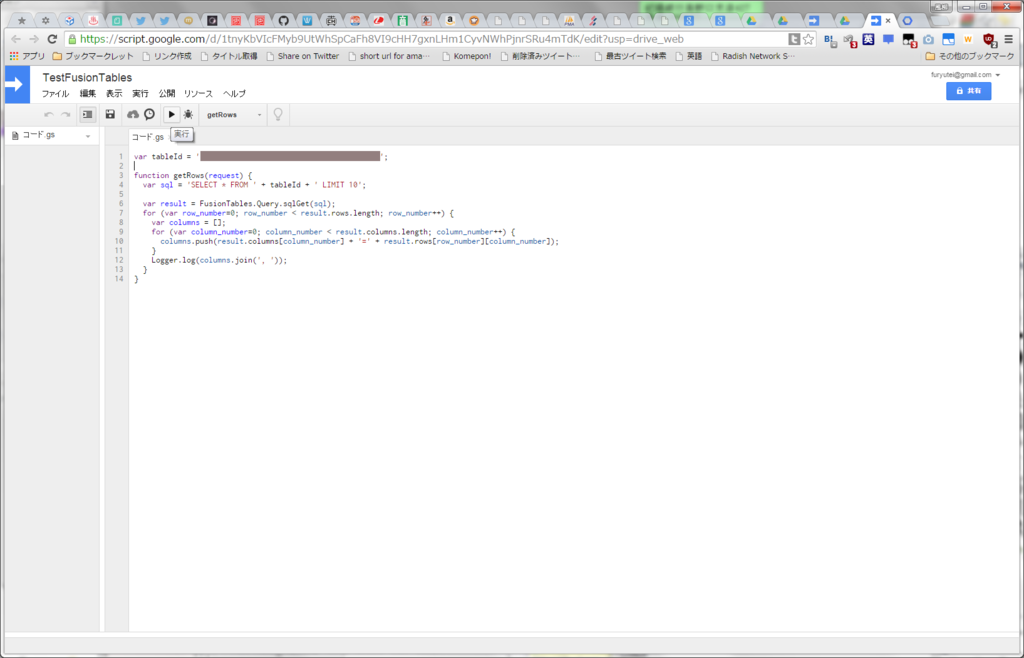

FreeBSDのncalコマンドのソースコード中で、

[base] Contents of /head/usr.bin/ncal/ncal.c![]()

6970staticstruct djswitch {

71constchar *cc; 72constchar *nm; 73 date dt; 74 } switches[] = {

75 {"AL", "Albania", {1912, 11, 30}},

76 {"AT", "Austria", {1583, 10, 5}},

のように、ISO 3166の国名コード(2文字)毎にユリウス暦→グレゴリオ暦に移り変わった日付の定義がなされているが、そのうち、日本(JP)用の定義が違っているのではないか、と。

$ diff -c ncal.c.r241737 ./ncal.c

*** ncal.c.r241737 2015-02-13 02:24:25.000000000 +0900--- ./ncal.c 2015-02-13 02:26:03.000000000 +0900****************** 91,97 ****

{"HU", "Hungary", {1587, 10, 21}},

{"IS", "Iceland", {1700, 11, 16}},

{"IT", "Italy", {1582, 10, 4}},

! {"JP", "Japan", {1918, 12, 18}},

{"LI", "Lithuania", {1918, 2, 1}},

{"LN", "Latin", {9999, 05, 31}},

{"LU", "Luxembourg", {1582, 12, 14}},

--- 91,97 ----

{"HU", "Hungary", {1587, 10, 21}},

{"IS", "Iceland", {1700, 11, 16}},

{"IT", "Italy", {1582, 10, 4}},

! {"JP", "Japan", {1872, 12, 19}},

{"LI", "Lithuania", {1918, 2, 1}},

{"LN", "Latin", {9999, 05, 31}},

{"LU", "Luxembourg", {1582, 12, 14}},

$

$ ./ncal -s JP -A112187212月 18721月 1873月 411186132027火 512197142128水 61318152229木 71429162330金 1815310172431土 29164111825日 310175121926

◇ 注釈

そもそも日本の場合、べつにグレゴリオ暦の前にユリウス暦を使っていたわけではないので、定義するのはナンセンス、という話はある。

その上で、元のソースコード中で「グレゴリオ暦1919年1月1日」(厳密にはその前日に当たるユリウス暦1918年12月18日)が登録されている根拠もよくわからず、まだこれよりは、明治改暦が実施された「グレゴリオ暦1873年1月1日」(同1872年12月19日)を登録した方がもっともらしいのではないか、と考える次第。

.aspx)

.aspx)